屋根の棟瓦がずれる原因とは?早期修理で被害拡大を防ごう

2025/10/27

屋根の上を見上げたとき、「棟(むね)部分の瓦がずれているかも?」と感じたことはありませんか?

見た目はわずかなズレでも、実は屋根内部で雨水が浸入している可能性があります。棟瓦のズレを放置すると、やがて雨漏りや屋根の崩落につながることもあるのです。

奈良市をはじめ、橿原市・生駒市・大和郡山市などでも、台風や強風の影響で棟瓦の不具合が増えています。この記事では、棟瓦がずれる原因や放置リスク、修理の方法や費用相場、そして奈良で信頼できる業者の見極め方までをわかりやすく解説します。

棟瓦とは?屋根の要となる重要な部分

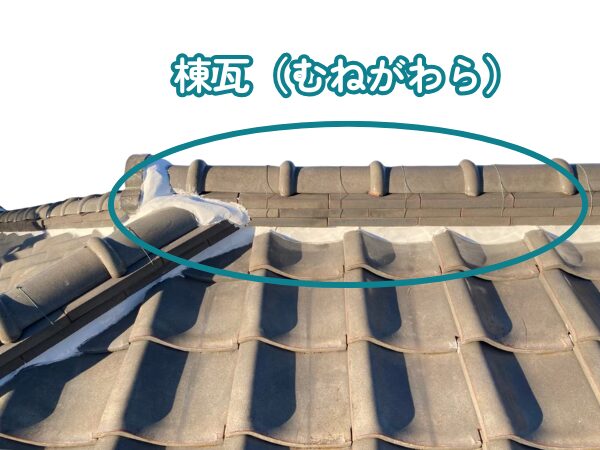

屋根の頂上にある「棟瓦(むねがわら)」とは

棟瓦とは、屋根の最も高い位置、左右の屋根面が交わる「棟(むね)」部分に取り付けられている瓦のことです。

屋根の頂上に一直線に並ぶ瓦を思い浮かべていただくとわかりやすいでしょう。

見た目のアクセントとしても機能しますが、実は屋根全体の防水性と耐久性を支える重要な部材なのです。

棟瓦の役割は屋根のフタ

屋根は、瓦やスレートなどの屋根材を重ね合わせて雨水を流す「重ね構造」でできています。

しかし、屋根の頂上部にあたる棟の部分は構造上どうしても隙間ができやすく、そのままでは雨や風が侵入してしまいます。

その接合部をしっかり覆い、雨水の侵入を防いでいるのが棟瓦の役割です。

つまり棟瓦は、屋根を守る“最後の防水ライン”であり、屋根全体のフタのような存在といえるでしょう。

棟瓦を支える固定材の種類と特徴

棟瓦は、漆喰(しっくい)や銅線、モルタルなどによってしっかり固定されています。

それぞれの素材には、次のような特徴があります。

漆喰(しっくい)

石灰と砂、水を混ぜ合わせて作られる自然素材で、粘着力と防水性を兼ね備えています。

長年にわたり瓦を密着させる役割を果たしますが、経年とともにひび割れや剥がれが発生しやすくなります。

銅線

棟瓦をひとつひとつ結び、強風などで飛ばされないように固定します。

ただし、雨水や湿気によって錆びると切れやすくなり、ズレの原因となります。

奈良の気候が棟瓦を劣化させやすい理由

奈良県は、夏の高温多湿と冬の冷え込みが厳しいという盆地特有の気候を持っています。

この寒暖差と湿気が、屋根材や漆喰の膨張・収縮を繰り返し、棟瓦の固定部分に大きな負担をかけます。

また、春や秋の突風、梅雨の長雨、台風の強風なども劣化を加速させる原因になります。

見た目には変化がなくても、内部ではすでにひび割れや銅線の緩みが進行しているケースも少なくありません。

棟瓦のズレは雨漏りの始まり

棟瓦がわずかにズレただけでも、その隙間から雨水が入り込みます。

内部の漆喰や防水紙、野地板(屋根下地)に水が染み込み、腐食が進むと屋根全体の構造が弱ってしまいます。

とくに和瓦屋根では、棟瓦のズレは雨漏りの初期症状として現れることが多く、放置すると被害が拡大するおそれがあります。

小さなズレでも、「屋根の防水機能が低下しているサイン」と考えるのが正解です。

気づいた時点で専門業者に点検を依頼することで、被害を最小限に抑えることができます。

棟瓦は屋根の防水・耐風・耐震構造の“要”

棟瓦は、屋根の最上部にありながらも、屋根全体の機能を支える構造の要です。

見た目の美しさを保つだけでなく、雨・風・地震といった自然の力から建物を守るために欠かせない存在なのです。

だからこそ、棟瓦にズレやひび割れ、漆喰の剥がれを見つけたら、それは単なる外観の問題ではなく「家を守る防水ラインの異常」と捉えるべきです。

早期の点検と補修が、住宅を長持ちさせる最善の方法といえるでしょう。

棟瓦がずれる主な原因

強風や台風などの自然災害

奈良県は台風の直撃こそ少ないものの、強風域に入ることが多い地域です。

突風や台風時の風圧で、棟瓦を固定している釘や銅線が少しずつ緩み、瓦が浮き上がるようにずれていきます。

一度ズレると、次の強風時には風が瓦の裏に入り込み、連鎖的にズレが広がることもあります。

特に屋根の棟部分は風を受けやすく、風速25m/sを超えると固定が甘い瓦は簡単に動いてしまいます。強風後に庭先に瓦の破片や漆喰のかけらが落ちていたら、それは危険のサインです。

地震や建物の揺れ

地震による揺れでも棟瓦はずれやすくなります。

屋根の棟は重量が集中する場所で、横揺れの影響を強く受けます。小さな地震の繰り返しでも、固定部分に負担が蓄積し、気づかぬうちに棟瓦が動いていることもあります。

特に築年数の経った住宅では、漆喰や下地の劣化によって固定力が低下しており、揺れのたびにズレが進行します。

経年劣化や漆喰の崩れ

瓦そのものは長寿命ですが、固定に使われる漆喰や銅線は時間とともに劣化します。

漆喰がひび割れたり、雨水が染み込んで内部の銅線が錆びたりすると、固定力が弱まり棟瓦が動きやすくなります。

築20〜30年以上の屋根では、漆喰の表面が剥がれ落ちていたり、棟瓦が傾いていることが多く見られます。

漆喰の崩れを放置すると、そこから雨水が入り込み、屋根内部の木材を腐らせてしまうため早めの補修が必要です。

施工不良によるズレ

過去の修理や葺き替え時に、正しい施工がされていなかった場合もズレの原因になります。

棟瓦の高さ(棟芯)や漆喰の厚み、銅線の締め方が不適切だと、数年でズレが発生します。

特に下請けや経験の浅い職人が工事を担当した場合、見た目はきれいでも中身の構造が脆弱なケースがあります。

施工の質は屋根の寿命を大きく左右するのです。

棟瓦のズレを放置するとどうなる?

雨漏りの発生

棟瓦のズレによってできたわずかな隙間から、雨水は少しずつ侵入します。

最初は天井にシミができる程度でも、時間が経つにつれて屋根裏の木材や断熱材にまで水分が広がり、建物全体を傷めてしまいます。

特に奈良は梅雨や台風時に短時間で強い雨が降るため、放置すると一気に被害が拡大します。

屋根材の崩落・飛散事故

ズレが進むと、棟部分全体のバランスが崩れ、瓦が落下する危険性もあります。

瓦1枚の重さは数キロあり、落下すれば人や車への重大な被害につながることも。

実際に「強風で瓦が飛び、隣家の外壁を傷つけた」というトラブルも奈良市内で発生しています。

修理費用の高額化

初期段階であれば、数万円の漆喰補修で済むことが多いですが、放置すれば棟の積み直しや葺き替えが必要になります。

腐食が進行すれば屋根下地まで修理が必要になり、費用が数十万〜百万円規模に膨らむことも。

早めの点検と補修こそが、最も費用を抑えるポイントです。

棟瓦のズレを見つけるセルフチェック方法

屋根に登らず地上から安全にできるチェックが大切

棟瓦のズレは、専門業者でなくてもある程度の兆候を見つけることができます。

大切なのは、屋根の上に登らず、地上やベランダから安全に観察することです。高所作業は落下の危険が大きいため、一般の方が登って確認するのは絶対に避けましょう。

屋根のラインに不自然な段差や波打ちがないか観察

まず注目すべきは、屋根の頂上部分――棟のラインです。

遠目から屋根を見上げたときに、一直線であるはずの棟部分に段差や歪み、影のムラが見られないか確認してみてください。

棟瓦が波打って見える場合や、部分的に傾いているように見える場合は、瓦が浮いたりズレたりしているサインです。

また、棟の端や頂点付近が白っぽく見えるときは、漆喰(しっくい)が剥がれ始めている可能性があります。

漆喰が剥がれると固定力が落ち、瓦がさらに動きやすくなるため、早めの点検が必要です。

庭先や雨樋に落下物がないかチェック

次に、庭やベランダ、雨樋まわりを確認してみましょう。

瓦の破片や漆喰のかけらが落ちていれば、屋根のどこかが劣化している証拠です。

特に、台風や強風のあとに白い粉や破片が見つかる場合は、棟瓦の固定部分が緩んでいる可能性が高いといえます。

また、雨樋に細かい砂や黒い粒がたまっている場合も要注意です。これは瓦表面の塗膜や漆喰が削れて落ちているサインで、屋根全体の劣化が進んでいることを示します。

室内にも現れる異変を見逃さない

屋外だけでなく、室内にも棟瓦のズレによるサインが現れることがあります。

たとえば、天井や壁にできたシミや色ムラは、雨水が屋根裏に入り込んでいる証拠かもしれません。

特に、雨の日や台風のあとに天井がうっすらと黄ばんで見える場合は、棟部分からの雨漏りが始まっている可能性があります。

さらに、屋根裏にカビ臭さがある、壁紙が浮いてきている、クロスの一部が剥がれているといった現象も、雨水が構造材に染み込んでいるサインです。

これらは早期に見つければ軽微な補修で済む場合も多く、放置しないことが何より重要です。

定期的なチェックタイミングを意識する

棟瓦のズレは、日常的に気づきにくい場所にあるため、定期的に観察する習慣をつけることが大切です。

おすすめのタイミングは、台風や強風のあと・梅雨前・冬の寒波明けです。

季節の変わり目にチェックしておくことで、早期の異常発見につながります。

奈良市のように季節ごとの気温差が大きい地域では、棟部分への負担も大きくなりやすいため、年に1〜2回の点検を目安にすると安心です。

違和感を覚えたら専門業者に相談を

もし棟瓦のズレや漆喰の剥がれが疑われる場合は、自分で修理しようとせず、必ず専門業者に相談してください。

屋根の上は傾斜があり、滑りやすいため非常に危険です。

また、見た目では軽度のズレに見えても、内部の下地材や防水層が大きく損傷していることもあります。

早期発見・早期修理が、結果的に屋根を長持ちさせる一番の方法なのです。

棟瓦の修理方法と費用相場

棟瓦のズレ修理にはいくつかの方法があります。症状や劣化の程度によって工法が異なります。

軽度のズレであれば、古い漆喰を撤去して新しく塗り直す「漆喰補修」で対応できます。費用は5万〜15万円前後です。

棟全体が傾いている場合や銅線が切れている場合は「棟の積み直し」が必要になり、20〜40万円ほどが目安になります。

さらに下地の腐食や瓦の破損がある場合は「棟の葺き直し」工事が行われます。これは棟瓦をすべて取り外して新たに施工する方法で、40〜80万円ほどかかります。

費用は屋根の形状・勾配・足場の有無によって変わるため、まずは現地調査と見積もりを依頼すると安心です。

奈良で増える「棟瓦がずれている」と煽る悪徳業者に注意

最近、奈良市や橿原市でも「屋根が危険な状態です」「今すぐ直さないと雨漏りします」と訪問してくる業者の被害報告が増えています。

こうした業者の多くは、実際には問題のない屋根を指摘し、高額な契約を迫るケースです。中には、屋根に登ってわざと漆喰を剥がす悪質な手口もあります。

棟瓦の状態は地上からでは正確に判断できません。突然の訪問営業を信用せず、必ず資格を持つ専門業者に依頼しましょう。

雨漏り診断士や一級建築板金技能士など、確かな知識を持つ職人が在籍している業者を選ぶことが、失敗しないための第一歩です。

棟瓦のズレ修理は「雨もり屋 奈良店」にお任せください

雨もり屋 奈良店では、経験豊富な雨漏り診断士が棟瓦のズレや破損を正確に調査します。

散水調査を用いて、見えない部分まで原因を突き止め、再発しない修理を徹底しています。

施工では、漆喰の打ち方や板金の固定方法など、雨漏りを防ぐための正しい手順にこだわっています。

また、工事前後の写真報告・LINEでの進捗連絡・ご近所挨拶など、対応面でも安心してお任せいただけます。

工事後も最長10年の保証と年1回の定期点検で長期的な安心をお届け。

奈良市で「確実に直したい」「他社で修理したのに再発した」という方は、ぜひご相談ください。

まとめ

棟瓦のズレは放置すると雨漏りや崩落につながる危険な症状です。

特に築20年以上の屋根では、漆喰の劣化や固定材の腐食が進んでいるため、定期的な点検が欠かせません。

「少しズレている気がする」「漆喰が落ちている」と感じたら、早めに専門業者に相談することが被害を防ぐ最善策です。

奈良市で屋根の不具合や棟瓦のズレが気になる方は、雨漏り診断士が在籍する雨もり屋 奈良店へ。

確実な調査と丁寧な施工で、あなたの大切な住まいを長く守ります。